本刊讯(记者 蔡晓馨 石沁奕 包晔 陈诗怡)今年国庆假期,电影《志愿军:存亡之战》的上映,让广大观众对这场保家卫国的战争有了更多认识。志愿军能在前线取得一场又一场胜利,离不开全国人民群众的鼎力支持,北仑(当时还属于镇海县)人民也争先恐后地从多方面为“最可爱的人”提供支持。

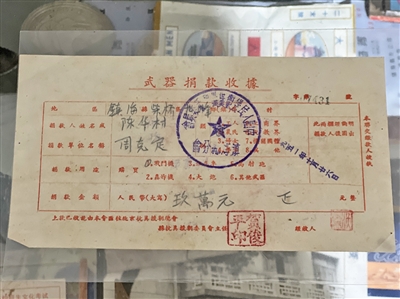

10月30日下午,记者在大碶街道嘉溪村村民胡国光家中,见到了一张他收藏的抗美援朝时期购买武器的捐款收据。

虽历时半个多世纪,这张编号为“字第431号”的微黄收据依然清晰地显示:1951年11月26日,来自镇海县柴桥区陈华村(现为北仑区霞浦街道陈华村)的村民周克定捐款人民币九万元,用于购买战斗机。

收据上不仅加盖了相关组织的印章,经手人处还加盖了经手人红色签名印章,并注明这笔捐款将由当地组织转汇至北京抗美援朝委员会。

1950年6月25日,朝鲜战争爆发。同年10月,中国人民志愿军赴朝作战。

1951年6月,中国人民抗美援朝总会发出了《关于推行爱国公约、捐献飞机大炮和优待烈属军属的号召》,号召“全国各界爱国同胞,不分男女老少,都开展增加生产、增加收入的爱国运动,用新增加的收入的一部分或全部,购置飞机、大炮等武器,捐献给志愿军,以加强威力”。

号召迅速得到全国各族人民积极响应,大家有钱出钱,有力出力,掀起了爱国捐献热潮。“周克定积极响应号召,捐款支援前线。”胡国光说道。

由于物价波动,当时的九万元已经难以通过一个固定的换算比例来简单估值,但记者依然好奇,这位周克定老人是在什么情况下捐出了这笔资金。

记者随后辗转联系上陈华村书记周国洪,但很可惜,捐赠者周克定老人已经去世了,家人也都搬走了。

时隔多年,老人的家人们在哪里?是否还记得那段往事?

在仑传客户端发出《一张收据背后的爱国心》的报道,并全城寻找线索,希望找到周克定老人的家人或者知情人士后,有一位网友提供了一条非常关键的信息:周克定老人的小儿子还住在陈华村!

根据这位网友提供的地址,记者一大早就赶往了霞浦街道陈华村,见到了老人的小儿子周锡根和儿媳妇张珊君。在他们的口述中,周克定老人的形象渐渐清晰了起来……

“老爷子是个非常和善的人。”在张珊君看来,公公是个再好不过的人了。

在相处那么多年中,从来没和人红过脸、吵过架,而且他还是个热心肠,谁家有困难都会不计回报地热心帮助。

周锡根说,父亲闲暇时就爱看看书和报纸,通过阅读各类新闻了解时事,关注社会动态。

但聊起那张抗美援朝时期的收据时,周锡根能和记者分享的却不多。

“如果不是这篇报道,我甚至都不会知道这件事。”他告诉记者,当时自己只有两三岁,后来也从没有听父亲特意提起过这件事。“我父亲当时还在上海工作,应该是回乡探亲时捐的款。”

正是这样一位平凡又可敬的老人,用行动影响着他的后辈。

小儿子周锡根在20岁时前往温州当兵。据他回忆,父亲非常支持他去当兵,希望他能在军队中锤炼自己,为国家和人民做出贡献。直到现在,他每周五上午还会去退役军人服务站当志愿者。周老的女婿和曾孙也都曾是军人。一家人用自己的实际行动书写着小家大爱。