他是上个世纪三四十年代的文学名家,他的作品对当时和后来的中国文学有着很大影响。

他的“乡土文学”赢得了鲁迅、叶圣陶等“五四”新文学前驱者的肯定,也得到文学史家的高度赞扬。杨义在《中国现代小说史》第一卷中称之为“乡土写实流派中成就最高的作家之一”。

他还是中国左翼作家阵营中的一员忠诚斗士,伟大的抗战文艺的一位前线勇士。

他又是个寂寞孤独的游子。无论走到哪里,他总是忘不了故乡的一切——故乡的雨,故乡的天,故乡的山河,故乡的田野,故乡的气息……他的笔下有《故乡的杨梅》的酸甜,有《愤怒的乡村》沉闷的雷声,也有《童年的悲哀》自制的胡琴折射出与童年伙伴的深厚情谊。

他就是被鲁迅亲切地称之为“吾家彦弟”的北仑大碶籍“乡土文学作家”——鲁彦。

自然朴素的乡土小说

1902年,王鲁彦出生在北仑大碶王隘村一个贫穷的农民家庭,15岁那年,就到上海商店当学徒。受到民主思想的启蒙,他追求上进,“五四”运动后赴北京,参加蔡元培、李大钊等人创办的工读互助团。一边在北大门口摆饭摊,一边在北大中文系旁听鲁迅的《中国小说史》和自学世界语,1923年才真正开始从事文学创作和翻译。由于他本人十分敬仰鲁迅,所以刚开始创作时就用笔名“鲁彦”以表达对鲁迅的仰慕之情,鲁迅先生也亲切地称他为“吾家彦弟”。

鲁彦的文学作品在艺术风格上主要表现为细腻、朴素、自然。茅盾曾说:“在描写手腕方面,自然和朴素是作者的卓特的面目。”

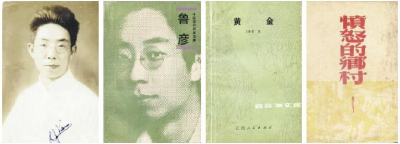

鲁彦的作品以小说为主,代表作有短篇小说集《柚子》、《黄金》等,长篇小说《野火》(《愤怒的乡村》)。另有《童年的悲哀》、《小小的心》、《屋顶下》、《河边》、《伤兵旅馆》和《我们的喇叭》等。

1923年,鲁彦在l1月号的《东方杂志》发表处女作《秋夜》。此后陆续有许多小说发表,早期代表作为《柚子》,第一部小说集《柚子》在1926年出版。

短篇小说《柚子》以反讽的语言描绘了在长沙处决犯人时人们倾城出动、争相观赏的“盛况”,一方面讽刺了民众的看客丑态与嗜血心理,另一方面对军阀政府横行霸道、杀人如麻的黑暗现实作了有力的揭露和抨击。小说勾勒出专制暴政所必然产生的冷酷心理与冷嘲现象。与此同时,他开始得到鲁迅的指导和帮助。据《鲁迅日记》记载,鲁彦在1925年5月14日首次拜访鲁迅时,鲁迅曾把《呐喊》送给鲁彦,并在为鲁彦译作《敏捷的译者》所写的“附记”中亲切地称他为“吾家彦弟”。

最体现鲁彦乡土小说特征的,是《菊英的出嫁》和《黄金》等。《菊英的出嫁》描绘了浙东农村的“冥婚”(即为死人办婚事)的陋习。作者以略含嘲笑的笔调叙述菊英母亲为这场婚礼耗费的精神、体力与金钱,描绘人物对于这种毫无意义的事所倾注的饱满热情。充实的物质铺张、忙碌的人物行为,反衬出人物精神的空白与生命本质的无意义。《黄金》叙述了发生在浙东一个叫陈四桥的小镇的世态炎凉。鲁彦以他对故乡人情世故的谙熟,通过一种戏剧性情景的设置,将浙东小镇人们的各种心态揭示殆尽。相比于《柚子》,这两部小说的思想更加冷峻深刻,艺术手法也渐趋成熟。

1932年10月,鲁彦和夫人在去上海途中,回故乡北仑大碶住了两个月左右。经过十多年的飘泊又回到故乡。当时呈现在他眼前的是故乡农村经济的凋敝,贫苦农民的悲惨命运,这一切勾起了鲁彦的创作欲望,长篇小说《野火》就是在这时开始酝酿的。抗日战争前夕,《野火》出版了,这部小说得到了进步文学界的好评,冯雪峰就此专门撰文,认为这部小说无论在思想性上还是在艺术性上,都是鲁彦创作上的一个“突跃”。鲁彦原本计划写出以浙江农民生活为题材的三部曲:《野火》、《春草》和《疾风》,《野火》出版没多久,这个计划被卢沟桥的炮声给打断了。

当年,鲁彦在听鲁迅讲授《中国小说史》时,感受到揭去虚饰的巨大震撼力。也许与鲁迅的影响有关,鲁彦始终如一地关注心灵问题,小说创作中也十分注重心理世界的开掘,这是鲁彦小说区别于其他乡土文学作家的重要特征。

魂牵梦绕的故乡情结

在鲁彦的作品中,时时都有故乡的影子出现。当他漂泊异乡时,故乡的山,故乡的水,故乡的人,故乡的田野,故乡的春夏秋冬,还有那故乡的杨梅……故乡的一切让他魂牵梦绕。当他把浓浓的思乡之情流溢于笔端时,不仅让无数读者泛起悠悠乡愁,也让他那颗孤独寂寞的游子之心得到一丝慰藉。

如今坐落在大碶街道邬隘村东面的邬隘中学,其前身为灵山学院,建于1804年。鲁彦小时候就在那里上过学。有一年,他回故乡来到儿时的学校,不禁百感交集,写下了《我们的学校》,里面有这样的回忆:

屡次坐着船经过儿时的学校,便给引起了愉悦的回忆。这次因着比较的闲暇,终于高兴得趁着路过的机会,上了岸。大门依然凭着清澈的河水,外面也依然围着二三尺高的栏杆。只是进了门,看见院子那边一个很大的礼堂,觉得生疏了,仿佛从前是没有的。对着几个大柱子出了一会神,才恍然记起了一部分是我们的膳堂,一部分是我们的风雨操场。礼堂上挂着许多图表。见到历任教员览表,才记起了我在这里做学生已是二十年前的事了。

1932年10月,鲁彦回到阔别十余年的故乡,写了篇充满故乡气息的散文《钓鱼》。文中生动描绘了故乡的面貌,故乡的亲人和自己年少时代在乡村生活的情景:

秋天早已来了,故乡的气候却还在夏天里。

那些特殊的渔夫,便是最好的例证。……

我们的老屋在这村庄的中央,一边是桥,桥的两头是街道,正是最热闹的地方。河水由南而北,在我们老屋的东边经过。这里的河岸都用乱石堆嵌出来,石洞最多,河虾也最多。每年一到夏天,河水渐渐浅了,清了,从岸上可以透澈地看到近处的河底。早晨的太阳从东边射过来,石洞口的虾便开始活泼地爬行。伏在岸上往下望,连一根一根的虾须也清晰地看得见。

……

倘若这时浮子在水面,就现出微微的抖动,把线提起来,它便立刻放松了。但我只把线微微的牵动,引起它舍不得的欲望,它反用大钳钩紧了,扯到嘴边去。但这时它也还并不往嘴里送,似在作第二次试验;把钩子一推一拉地动着。于是浮子在水面,便跟着一上一下的浮沉起来。我只再把线牵得紧一点,它这才把钩子拉得紧紧的往嘴里送了。然而倘若凭着浮子的浮沉,是常常会脱钩的。有些聪明的虾儿常常不把钩子的尖头放进嘴里去,它们只咬着钩子的弯角处。见到这种吃法的虾子,我便把线搓动着,一紧一松的牵扯,使钩尖正对着它的嘴巴。看见它仿佛吞进去了,但也还不能立刻提起线来,有时还须把线轻轻地牵到它的反面,让钩子扎住它的嘴角,然后用力一提,它才嘶嘶嘶的弹着水,到了岸上。

……

从那次“钓鱼”后离开家乡,鲁彦直到临终之前,再也没有回过家乡。由于当时社会的动荡,战事不断,贫困流浪的生活让鲁彦精神极度的低落,加之病魔的缠绕,他过早地离开了人世。

抗战文艺的忠诚勇士

鲁彦有着浙东人的刚毅倔强,高小二年级时,因学生所尊敬的校长被校董方面无理辞退,他与许多同学一道愤而停学。后来,他瞒着家人辗转来到北京,加入蔡元培、李大钊、陈独秀等创办的工读互助团,同时到北京大学旁听鲁迅的《中国小说史》等课。

正是在“五四”民主革命精神的鼓舞下,鲁彦拿起笔,走上了自己的文学生涯。随着《秋夜》、《秋雨的诉苦》、《许是不至于罢》等作品陆续问世,鲁彦逐渐成了“五四”文化新军中比较突出的青年作家。鲁彦上世纪20年代初涉文坛,不久成为文学研究会会员,后又加入了胡愈之等创办的世界语学会,他抱着文艺应该为人生、为社会的信念严肃认真地进行创作和翻译。

北伐战争爆发后,鲁彦向往革命,多次计划南下。1927年5月底,他应聘到武汉编辑《民国日报》副刊。1928年,他又到南京国民党政府国际部搞世界语翻译,负责编写对东、北欧国家的宣传小册子。济南发生“蔡公时惨案”时,因他对蒋介石集团的倒行逆施十分不满,在对外宣传中作了实事求是的报道,结果触怒了国民党政府而被撤职。后来国民党又引诱他到王平陵等人搞的书报检查机关工作,他不愿去为国民党做事,在1929年夏天,悄悄来到了上海。

也是在那年夏天,鲁彦带着由于时势变化而产生的不同寻常的心情来到四面环海的普陀山,写下了散文名篇《听潮的故事》。他面对澎湃的海潮,心为所动,海潮与心潮连绵起伏。

没有风,海自己醒了,喘着气,转侧着,打着呵欠,伸着懒腰,抹着眼睛。因为岛屿挡住了它的转动,它狠狠的用脚踢着,用手推着,用牙咬着。它一刻比一刻兴奋,一刻比一刻用劲。岩石也仿佛渐渐战栗,发出抵抗的嗥叫,击碎了海的鳞甲,片片飞散。

海终于愤怒了。它咆哮着,猛烈地冲向岸边袭击过来,冲进了岩石的罅隙里,又拨剌着岩石的壁垒。

音响就越大了。战鼓声,金锣声,呐喊声,叫号声,啼哭声,马蹄声,车轮声,机翼声,掺杂在一起,像千军万马混战了起来。

银光消失了。海水疯狂地汹涌着,吞没了远近大小的岛屿。它从我们的脚下扑了过来,响雷般地怒吼着,一阵阵地将满含着血腥的浪花泼溅在我们的身上。

……

1930年秋,因生活所迫,鲁彦到了厦门。经巴金介绍,鲁彦为华侨办的厦门《民众日报》编副刊。同时在厦大兼课,教授中国文学。鲁彦喜爱厦门的四季如春,风光旖旎,但对国民党统治下的天灾人祸,却极为愤慨,他后来在《厦门印象记》中真实地记下了当时的所见所闻所感。

1936年春夏之交,鲁彦见到了当时是党中央特派员的老朋友冯雪峰。那时上海文艺界正在开展两个口号的论争,鲁彦毫不犹豫地在鲁迅先生发起的《中国文艺工作者宣言》上签了名。

“八一三”以后,鲁彦离开上海,开始了新的流浪。十月份,到了醴陵。1938年春节前后,鲁彦又来到长沙,住在桔子洲,为田汉同志主持的《抗战日报》编副刊。鲁彦编副刊的时间虽然很短,但他大力提倡文艺大众化,为宣传抗日救国做了不少工作。

鲁彦后来到了武汉,加入了中华全国文艺界抗敌协会,写下了《炮火下的孩子》、《伤兵旅馆》等揭露日寇暴行的作品。1939年10月,鲁彦从武汉到桂林,在桂林高中任教。同时,他担任了文艺界抗敌协会桂林分会的主席,并兼任文化供应社编辑,参加了《中学生战时半月刊》编委会,为宣传抗日而四出奔走,积极工作。

到了1941年夏天,巴金、艾芜、张天翼、黄新波等人都集中在桂林,大家决定办一个刊物来宣传团结抗日,反对分裂投降,巴金主张由鲁彦编辑刊物,这就是后来于1942年初创刊的《文艺杂志》。在极其艰难的条件下,鲁彦以顽强的毅力,扶病组稿阅稿,废寝忘食。由于鲁彦始终不懈的努力和众多文化人的帮助,《文艺杂志》坚持了三个年头,成为抗战期间影响最大的文艺期刊之一。

1944年8月鲁彦因贫病交加,在桂林与世长辞,享年仅42岁。遗体安葬在桂林的七星岩,遗憾的是,由于战火和历史的变迁,鲁彦的墓址及墓碑至今仍没有找到。